お気に入りのTシャツや衣類が、洗濯後にまだら模様の色落ちになってしまった経験はありませんか。

このトラブルは洗剤の選び方や洗濯方法のちょっとした違いで防げることもあれば、一度発生すると元に戻すのが難しい場合もあります。

本記事では「洗濯 色落ち」「Tシャツ 色落ち まだら」といった悩みに応えるため、原因・予防・修復方法をプロの視点で詳しく解説します。

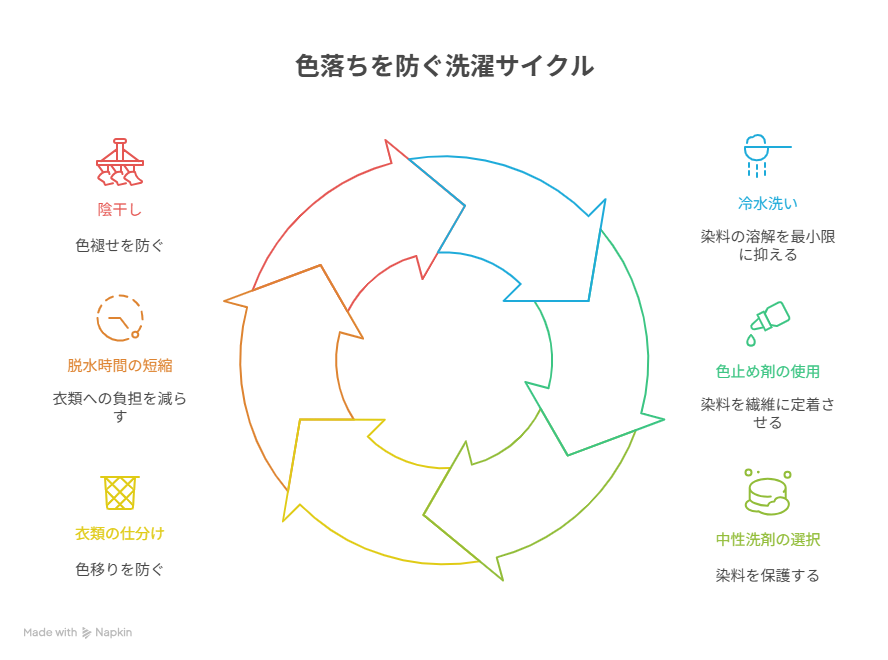

色落ちを防ぐ正しい洗剤選びや、冷水洗い・色止め剤などの具体的対策、さらに発生してしまった場合の応急処置や専門業者への依頼まで、実践的な情報を網羅。

読み終えたときには、あなたの洗濯スキルが格段に上がり、大切な衣類を長く美しく保つための知識と行動が身につくはずです。

- 洗濯やTシャツのまだら色落ちが起きる原因と仕組み

- 家庭でできる色落ち防止と予防の具体的な方法

- まだら色落ちが発生したときの修復・応急対処法

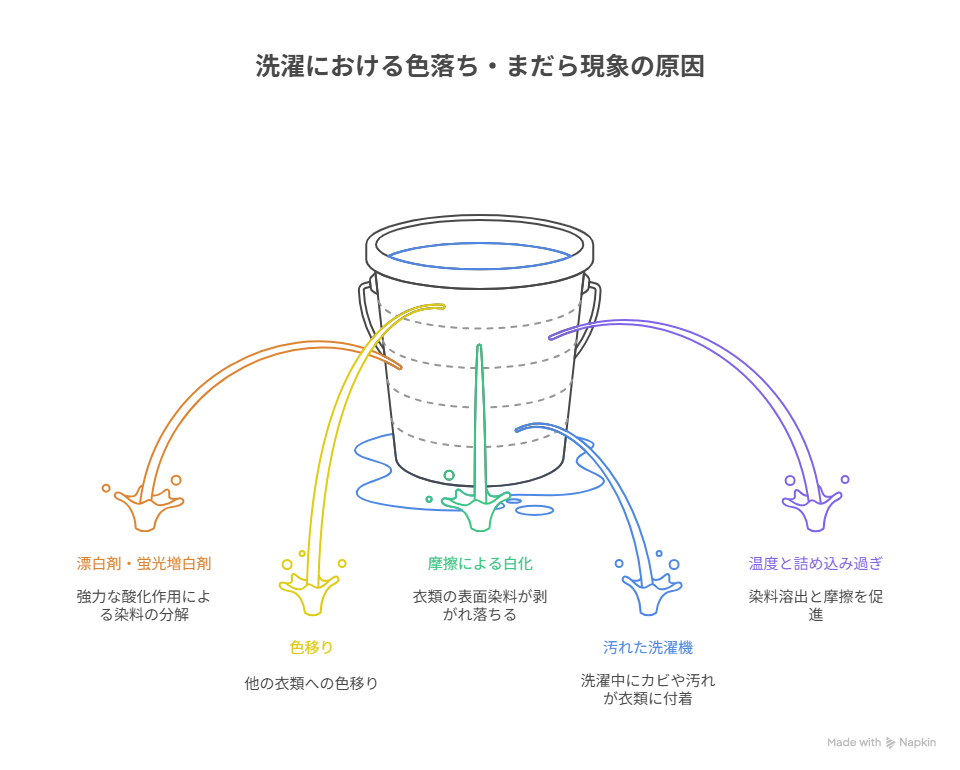

色落ち・まだら現象はなぜ起こる? 主な原因とメカニズムを徹底解説

洗濯後にお気に入りのTシャツや衣類がまだら模様の色落ちを起こすと、そのショックは大きいものです。

この現象は偶然ではなく、洗剤や漂白剤の成分、衣類同士の摩擦、洗濯機の状態、洗い方や水温など複数の要因が重なって発生します。

原因を正しく理解することで、予防策を講じたり、発生してしまった場合でも被害を最小限に抑えたりすることが可能です。

ここでは、日常の洗濯で起こりやすい代表的な5つの原因を取り上げ、それぞれのメカニズムを順に解説していきます。

強力な漂白成分や蛍光増白剤の影響

色柄物や濃色の衣類に塩素系漂白剤を使用すると、染料そのものが分解され、部分的に色が抜けるまだら色落ちが発生します。

特に液体タイプの塩素系漂白剤は濃度が高く、漂白力が一点に集中することで、元の色を完全に失わせてしまうこともあります。

一方で、日常的に使う洗剤に含まれる蛍光増白剤も注意が必要です。

蛍光増白剤は衣類をより白く見せる成分ですが、色柄物や生成り、パステルカラーなどに使用すると、部分的に色が明るくなりすぎ、ムラや白化として現れることがあります。

これは、洗濯槽内で洗剤液が均一に行き渡らなかったり、洗剤の塊が直接衣類に付着したりすることによって起こります。

予防するには、色柄物には無蛍光の中性洗剤を選び、漂白剤は酸素系を衣類の洗濯表示に合わせて使うことが大切です。

また、洗剤はあらかじめ水に溶かしてから投入すると、成分の偏りによる部分的な色落ちを防ぎやすくなります。

これらの工夫によって、強い成分によるダメージを回避し、色落ちやまだら模様のリスクを大きく減らすことができます。

染料の溶出と色移り

洗濯中に衣類から染料が水へ溶け出す現象は、色落ちとまだら模様の大きな原因のひとつです。

特に濃色のTシャツやデニム、天然繊維(綿・麻・絹など)は染色の定着力が弱く、水や洗剤によって色素が流出しやすい傾向があります。

溶け出した染料は同じ洗濯槽内の他の衣類に移り、部分的に色が付着する色移りを引き起こします。

さらに、この色移りは一様ではなく、摩擦や水流の影響で付着する量が変化するため、結果としてまだら模様として目立ってしまいます。

予防策としては、濃色や新しい衣類は初めの数回を単独で洗うことが有効です。

また、市販の色移り防止シートを使うと、溶け出した染料をシートが吸着し、他の衣類への移染を抑えることができます。

さらに、洗濯時の水温は30℃以下の冷水を選ぶことで、染料の溶出を大幅に抑制できます。

これらの工夫を組み合わせることで、染料の流出と色移りのリスクを最小限に抑えることができます。

摩擦による白化現象

洗濯中に発生する摩擦は、色落ちやまだら模様の大きな原因のひとつです。

衣類同士や洗濯槽内の壁との擦れによって、繊維の表面から染料が削られ、色が薄く見える白化という現象が起こります。

特にデニムや濃色のTシャツなどは、摩擦の影響が目立ちやすく、部分的に色が抜けたようなまだら模様として現れやすい傾向があります。

白化は化学反応ではなく物理的な損傷のため、一度発生すると元に戻すことが難しいのが特徴です。

予防するには、衣類を裏返して洗うことで外側の摩擦を軽減できます。

さらに洗濯ネットを使えば、他の衣類や洗濯槽との直接的な接触を抑えられます。

洗濯機のコースは弱水流やドライコースを選び、優しく洗うことが望ましいです。

また、洗濯物を詰め込み過ぎると摩擦が増えるため、容量の7〜8割を目安にして洗うことも重要です。

これらの対策を組み合わせれば、摩擦による白化現象やまだら色落ちの発生を大幅に減らすことができます。

洗濯機の汚れやカビ

意外と見落とされがちなのが、洗濯機内部の汚れやカビによる色落ち・まだら模様の発生です。

洗濯槽やパルセーター、ホース内部には、皮脂汚れ・洗剤カス・水垢・カビが少しずつ蓄積していきます。

これらの汚れが洗濯中に剥がれて衣類に付着すると、部分的な変色や黒ずみ、色ムラの原因となります。

また、カビは染料と化学的に反応することがあり、その結果、色が薄くなったり不自然なまだら模様として表れることがあります。

予防には、月に1回を目安に洗濯槽クリーナーで槽洗浄を行うことが効果的です。

特に塩素系クリーナーは除菌力が高く、酸素系クリーナーは発泡作用で汚れを剥がし落とすため、汚れの状態や臭いの有無で使い分けると良いでしょう。

また、洗濯後はフタを開けて内部を乾燥させ、湿気によるカビの繁殖を防ぐことも大切です。

このように、洗濯機自体のコンディションを整えることで、原因不明の色落ちやまだら模様を未然に防ぐことができます。

温度や詰め込み過ぎによる影響

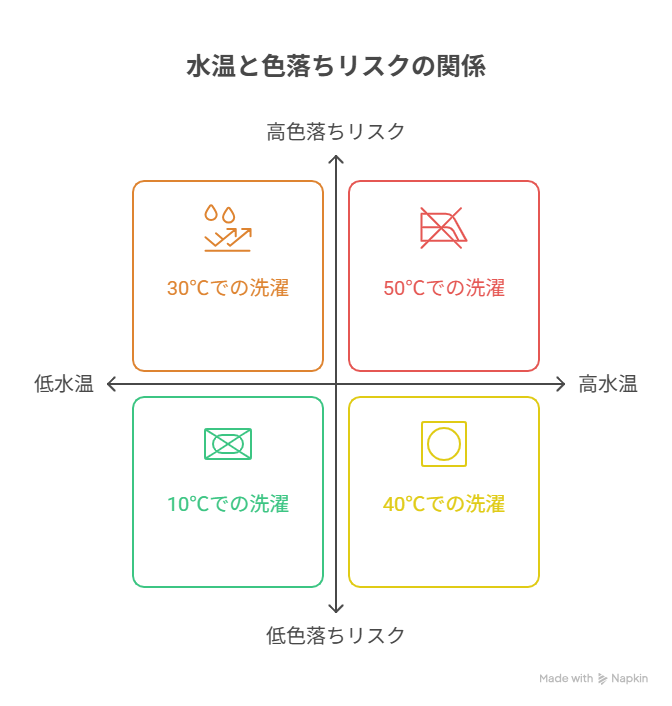

洗濯時の水温や洗濯物の量は、色落ちやまだら模様の発生に大きく関わります。

高温(特に40℃以上)の水は染料を溶けやすくし、色素が繊維から流出しやすくなります。

また、温度差が大きい水に急に浸すことで、繊維が収縮し、部分的な色ムラや色移りの原因となることもあります。

さらに、洗濯物を詰め込み過ぎると、衣類同士が強くこすれ合い、摩擦による白化や局所的な染料剥がれが起きやすくなります。

詰め込みによる水流不足は洗剤の行き渡りやすすぎムラを招き、部分的な汚れ残りや色ムラの原因にもなります。

予防するには、洗濯時の水温を30℃以下の冷水に設定し、色柄物は特に常温〜やや冷たい水で洗うことが望ましいです。

また、洗濯機の容量に対して7〜8割程度の量に抑えることで、水流が十分に確保され、洗浄とすすぎが均等に行われます。

このように、温度と容量をコントロールするだけでも、色落ちやまだら模様のリスクを大幅に減らすことができます。

色落ち予防の具体的な方法

一度発生したまだら模様の色落ちは元に戻すのが難しいため、事前の予防が何よりも重要です。

予防といっても、特別な機械や高価な道具が必要なわけではありません。

日常の洗濯習慣に少し工夫を加えるだけで、色落ちや色ムラのリスクを大幅に減らすことができます。

ここでは、家庭で簡単に実践できる4つの予防方法を取り上げ、それぞれのポイントや注意点を詳しく解説していきます。

これらを組み合わせれば、お気に入りのTシャツや衣類を長く美しく保つことが可能になります。

冷水洗いの推奨

色落ちやまだら模様を防ぐために最も手軽で効果的な方法のひとつが、冷水洗いです。

水温が高いと染料が繊維から溶け出しやすくなり、特に40℃以上では色落ちのリスクが急激に高まります。

また、温度差の大きい水に急に浸すことで繊維が収縮し、部分的な色ムラが生じる場合もあります。

そのため、色柄物や濃色のTシャツは30℃以下の常温〜やや冷たい水で洗うことが理想です。

冷水は染料の流出を抑えるだけでなく、摩擦や繊維のダメージも軽減します。

さらに、冷水洗いは電気代や水道代の節約にもつながり、環境にも優しい選択です。

冬場の水温が低い時期でも、洗濯時間を適切に設定すれば汚れ落ちは十分確保できます。

こうした理由から、冷水洗いは日常的に取り入れやすく、長期的に衣類を守る効果が期待できます。

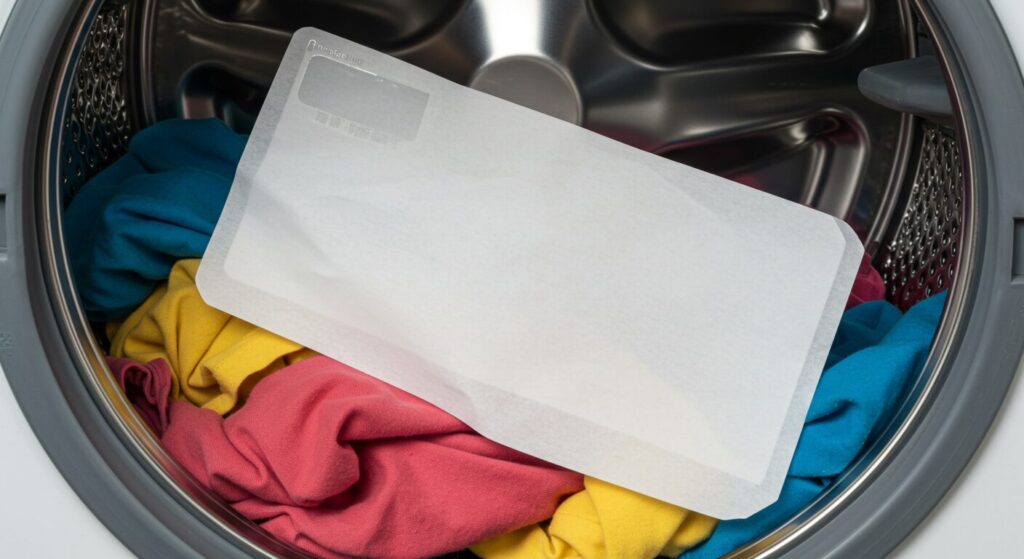

色止め剤や色移り防止シートの活用

洗濯時の色落ちやまだら模様を防ぐためには、色止め剤や色移り防止シートの利用が効果的です。

色止め剤は、衣類の繊維に残っている余分な染料を固定し、洗濯中の流出を抑える働きがあります。

特に新しく購入したTシャツや濃色衣類は、初回洗濯の前に色止め剤を使うと長く色を保ちやすくなります。

一方、色移り防止シートは、洗濯中に水へ溶け出した染料をシートが吸着し、他の衣類への移染を防ぎます。

このシートは使い捨てタイプが多く、洗濯物と一緒に入れるだけで手軽に使えるのが魅力です。

予防効果を高めるには、濃色や柄物と淡色を同時に洗う場合や、大切な衣類を含む洗濯時に活用すると良いでしょう。

また、色止め剤は使用回数を重ねることで効果が持続しやすく、色移り防止シートは毎回の洗濯で使うことで安定した予防効果を発揮します。

このような補助アイテムを取り入れることで、家庭でもプロ並みの色落ち対策が可能になります。

中性洗剤・無蛍光洗剤の使用

色落ちやまだら模様を防ぐためには、日常的に使う洗剤の選び方が重要です。

特におすすめなのが、中性洗剤と無蛍光洗剤です。

中性洗剤はアルカリ性や酸性の洗剤に比べて洗浄力が穏やかで、繊維や染料へのダメージが少なく、色素の流出を抑える効果があります。

一方、蛍光増白剤入りの洗剤は白物を明るく見せる効果がある反面、色柄物や生成り、パステルカラーなどでは部分的に色が変わって見える白化現象の原因となることがあります。

そのため、色柄物や淡色衣類には無蛍光タイプを選ぶことが推奨されます。

購入時はパッケージの成分表示を確認し、「蛍光増白剤無配合」と記載されているかチェックしましょう。

また、どの洗剤を使う場合でも、使用量は規定量を守り、洗濯前に水でしっかり溶かしてから投入すると、成分の偏りによる部分的な色落ちを防ぎやすくなります。

こうした洗剤選びと使い方の工夫を組み合わせることで、色持ちの良い洗濯を日常的に実現できます。

衣類の仕分けと洗濯ネットの利用

色落ちやまだら模様を防ぐためには、洗濯前の衣類の仕分けと洗濯ネットの活用が欠かせません。

まず、濃色と淡色の衣類は必ず分けて洗うことで、色移りのリスクを大幅に減らせます。

また、新しい衣類や色の濃いTシャツは、初めの数回を単独で洗うのが理想です。

素材ごとの分別も重要で、デニムなど摩擦に弱い生地は他の衣類と分けることで、白化や色剥がれを防げます。

さらに、洗濯ネットを使うことで、衣類同士の直接的な摩擦を軽減し、型崩れや毛羽立ちも抑えられます。

ネットは衣類のサイズに合ったものを選び、詰め込みすぎないようにすることがポイントです。

特にプリントTシャツや刺繍入り衣類などは、ネットに入れることで表面の装飾を長持ちさせられます。

これらの工夫を日常的に行えば、色落ち防止だけでなく衣類全体の寿命を延ばすことができます。

まだら色落ちを修復する方法

一度発生したまだら色落ちは完全に元通りにするのが難しい場合が多いですが、状況によってはある程度改善できる方法があります。

修復の可否は、色落ちの原因や衣類の素材、色の濃さによって異なります。

家庭でできる応急処置から、プロの技術を借りる本格的な方法まで、選択肢はいくつかあります。

ここでは、日常的に試せる3つの修復アプローチを紹介し、それぞれの手順や注意点を詳しく解説します。

ただし、色落ちの進行が激しい場合や高価な衣類の場合は、無理に家庭で処置せず、専門業者に相談することをおすすめします。

家庭でできる部分染め・補色ペンの活用

まだら色落ちが比較的小さい範囲であれば、部分染めや補色ペンを使って色を補う方法があります。

部分染めは、布用染料や染め直しキットを用いて、色が薄くなった部分だけを染め直す方法です。

この際は、染料を薄めに作り、少しずつ色を重ねることで自然な仕上がりになります。

補色ペンは、繊維専用のインクを使って色を乗せるもので、特に小さな色抜けや目立たない箇所の補修に適しています。

色を選ぶときは、元の衣類の色に近い色を選び、試し塗りをしてから本番に使うことが重要です。

また、補色後はインクや染料をしっかり乾燥させ、色止め剤で定着させると色持ちが良くなります。

これらの方法は自宅で簡単にできる反面、広範囲の色落ちや複雑な色柄には不向きです。

大きなダメージの場合は、無理に補修せずに次の方法を検討しましょう。

酸素系漂白剤を使った色ムラ軽減

色落ちやまだら模様が部分的に発生した場合、酸素系漂白剤を使って全体の色調を均一に近づける方法があります。

酸素系漂白剤は、塩素系に比べて生地や染料へのダメージが少なく、色柄物にも使用しやすいのが特徴です。

使用する際は、必ずパッケージの表示を確認し、衣類の洗濯表示にも「酸素系漂白剤可」と記載があることを確認してください。

手順としては、ぬるま湯(30〜40℃程度)に漂白剤を規定量溶かし、衣類全体を浸け置きします。

このとき、色落ち部分だけでなく全体を均一に浸けることで、まだら模様が目立ちにくくなります。

浸け置き時間は20〜30分が目安ですが、生地や色の状態により短く調整することも重要です。

浸け置き後は中性洗剤で通常通り洗濯し、十分にすすぎを行って漂白成分を残さないようにします。

この方法は色ムラを目立たなくする効果がありますが、色自体が薄くなる可能性もあるため、大切な衣類には慎重に行いましょう。

プロの染め直し・クリーニング依頼

色落ちやまだら模様の範囲が広い場合や、高価で大切な衣類の場合は、プロの染め直しや専門クリーニングに依頼するのが最も安全です。

プロの染色業者は、衣類の素材や染料の種類を見極めた上で、最適な方法で色を再現します。

部分的な補修だけでなく、全体を染め直すことで色ムラをほぼ解消できる場合もあります。

また、クリーニング店の中には染色補正のサービスを行っているところもあり、比較的リーズナブルな価格で依頼できる場合があります。

依頼時には、色落ちの状態や希望の色味をできるだけ詳しく伝えることが仕上がりの満足度を高めるポイントです。

費用は部分染めで数千円、全体染めで1万円以上かかることもありますが、大切な衣類を長く着るための投資と考えることができます。

家庭での修復が難しい場合は、早めにプロへ相談することで、状態の悪化を防ぎ、より自然な仕上がりが期待できます。

日常の洗濯で注意すべき点

色落ちやまだら模様を防ぐためには、特別な対策だけでなく、日常の洗濯習慣そのものを見直すことが大切です。

ちょっとした手間や意識の差が、衣類の色持ちや見た目の美しさを大きく左右します。

例えば、洗濯後の干し方や収納の仕方ひとつでも、色の鮮やかさやムラの有無に影響が出ることがあります。

ここでは、毎日の洗濯で意識したい2つの基本ポイントを取り上げ、具体的な方法や理由を解説します。

これらを習慣化すれば、色落ちを防ぐだけでなく、衣類全体の寿命を延ばすことにもつながります。

洗濯機の適切な使用

洗濯機は便利な家電ですが、使い方を誤ると色落ちやまだら模様の原因になります。

まず重要なのは、洗濯物の量を適正にすることです。容量の7〜8割を目安にすることで水流が均等になり、すすぎムラや摩擦ダメージを防げます。

また、洗濯コースの選択も大切です。色柄物やデリケートな衣類は弱水流やドライコースを選び、摩擦と衝撃を抑えることが推奨されます。

洗剤は規定量を守り、投入前に水でしっかり溶かすことで、成分の偏りによる部分的な色落ちを防ぎやすくなります。

さらに、脱水時間が長すぎると繊維が強くこすれ合い、白化や色ムラが発生しやすくなります。目安は1〜3分程度に短縮すると安心です。

最後に、洗濯機の定期清掃も忘れずに行いましょう。槽内のカビや洗剤カスが衣類に付着し、変色やムラの原因になることがあります。

このように、洗濯機の設定やメンテナンスを見直すだけで、色落ちリスクは大幅に減らせます。

異なる素材の衣類の分け洗い

色落ちやまだら模様を防ぐためには、素材ごとの分け洗いが重要です。

綿や麻などの天然繊維は、染料の定着が弱く色落ちしやすい傾向があります。

一方で、ポリエステルやナイロンなどの合成繊維は色落ちは少ないものの、静電気や摩擦で他の衣類に繊維くずや色素を付着させることがあります。

これらを同時に洗うと、天然繊維から溶け出した染料が合成繊維に移り、部分的な色ムラや移染の原因となります。

また、デニムやタオルなど厚手の生地は水を多く含み、乾きにくいだけでなく、洗濯中に他の衣類を強く擦ってしまうため、摩擦による白化を引き起こしやすくなります。

予防策としては、素材別・厚み別に分けて洗うことが効果的です。

さらに、新品や色の濃い衣類は数回単独で洗うことで、初期の染料流出を防ぐことができます。

こうした仕分けを習慣化するだけで、色落ちリスクを減らし、衣類の風合いを長く保つことができます。

- まだら色落ちは漂白剤、摩擦、染料の溶出など複数の原因が重なって発生する

- 予防には冷水洗い、無蛍光中性洗剤、仕分け洗い、ネット使用などが有効

- 部分染めや酸素系漂白剤、プロの染め直しで修復可能な場合もある

- 日常の洗濯習慣や洗濯機の使い方を見直すことでリスクを大幅に軽減できる

- 予防と修復の両面を知ることで、お気に入りの衣類を長く美しく保てる