洗濯の仕上がりを左右するのが「すすぎ回数」です。

すすぎを1回にするか、2回以上にするかで、衣類の汚れ落ちやにおい、肌へのやさしさに大きな違いが出ます。

また「すすぎ」を漢字で書くと「濯ぐ」となり、水で洗い流すことを意味します。

この記事では、洗濯におけるすすぎの最適な回数を1回・2回・3回・4回で比較し、メリットとデメリットを詳しく解説します。

さらに「濯ぐ」という漢字の意味や使い方も取り上げ、正しい知識を整理しました。

読んでいただければ、あなたの家庭に合った洗濯のすすぎ回数がわかり、衣類がもっと清潔で快適に仕上がるはずです。

- 洗濯におけるすすぎ回数ごとの違いと特徴

- 「すすぎ」を漢字で表す「濯ぐ」の意味と読み方

- 家庭に合った最適なすすぎ回数の選び方

すすぎ回数はなぜ重要なのか?

洗濯の「すすぎ回数」は、衣類の清潔さや肌へのやさしさ、さらには部屋干し時のにおいに大きく関わります。

すすぎが不足すると、洗剤成分や皮脂汚れが衣類に残りやすく、これが部屋干し臭やかゆみの原因になることがあります。

一方で、すすぎ回数を増やせば洗剤残りは減りますが、水道代や電気代の負担が増えるというデメリットも無視できません。

多くの洗濯機メーカーや専門家は「すすぎ2回」を標準としています。特に敏感肌や赤ちゃんの衣類では、1回よりも2回以上のすすぎが安心です。

また、クリーニング業界では「最低2回、できれば3回」が一般的とされており、清潔さを重視するなら回数を増やすことが効果的だといえます。

すすぎ回数は単なる作業回数ではなく、衣類の衛生と快適さを左右する重要な要素なのです。

洗剤残りと肌トラブルの関係

洗濯で最も注意すべき点のひとつが「洗剤の残り」です。

すすぎ回数が不足すると、洗剤の成分が衣類の繊維に残りやすくなり、乾いたあとも微量の洗剤が肌に触れ続けることになります。

特に赤ちゃんや敏感肌の方は、洗剤残りが原因でかゆみや発疹といった肌トラブルが起こる可能性があります。

また、汗をかいたときに洗剤が再び溶け出し、肌に刺激を与えることも少なくありません。

専門家によると、液体洗剤を使う場合でもすすぎは最低2回が推奨されており、粉末洗剤を使う場合はより多くのすすぎが必要とされています。

反対に、すすぎを増やすことで洗剤残りを大幅に減らし、肌トラブルのリスクを下げられることが実証されています。

洗濯にかける時間や水道代の増加はデメリットですが、健康や快適さを考えると、適切なすすぎ回数を確保することが非常に重要です。

部屋干し臭を防ぐすすぎ回数

部屋干しをしたときに発生する独特のにおいは、多くの家庭で悩まれている問題です。

この部屋干し臭の原因は、繊維に残った皮脂汚れや洗剤成分をエサにして繁殖する雑菌です。

すすぎ回数が不足すると、汚れや洗剤が落としきれず雑菌の繁殖環境を作りやすくなります。

特にすすぎ1回では部屋干し臭が発生するリスクが高く、2回以上でようやく雑菌の増殖を抑える効果が期待できます。

クリーニング業界や専門家は最低2回、可能であれば3回すすぎを推奨しています。

これは、水で繊維の奥に残った汚れをしっかり押し流すためであり、においを予防するうえで非常に有効です。

さらに部屋干しが多い家庭では、除菌効果のある洗剤や酸素系漂白剤を併用することで、すすぎ回数を増やす効果と合わせて部屋干し臭を大幅に軽減できるでしょう。

つまり、においを防ぎたいなら「すすぎ回数を増やすこと」が最もシンプルで効果的な対策なのです。

水道代・電気代とのバランス

すすぎ回数を増やすことで衣類は清潔になりますが、その一方で気になるのが水道代や電気代の負担です。

一般的な全自動洗濯機で、すすぎを1回追加するとおよそ10~15リットルの水と数円の電気代が余分にかかります。

家庭の洗濯回数が多い場合、1か月単位では数百円から千円以上の違いになることもあります。

節水や節電を重視する家庭では、液体洗剤の「すすぎ1回OKタイプ」を活用する方法もあります。

ただし、実際にはすすぎ1回では洗剤残りや部屋干し臭のリスクが高まるため、状況によって柔軟に調整することが重要です。

おすすめは、普段は「すすぎ2回」を基本とし、赤ちゃんの衣類や部屋干し中心の日は「すすぎ3回」に増やすなど、シーンに応じて切り替えることです。

また最新の洗濯機には「自動水量調整」や「節水すすぎ」機能が搭載されているモデルもあり、これらを活用すれば光熱費を抑えながら清潔さを保つことが可能です。

すすぎ回数を増やすことはコスト増につながりますが、工夫次第で快適さと経済性のバランスを取ることができます。

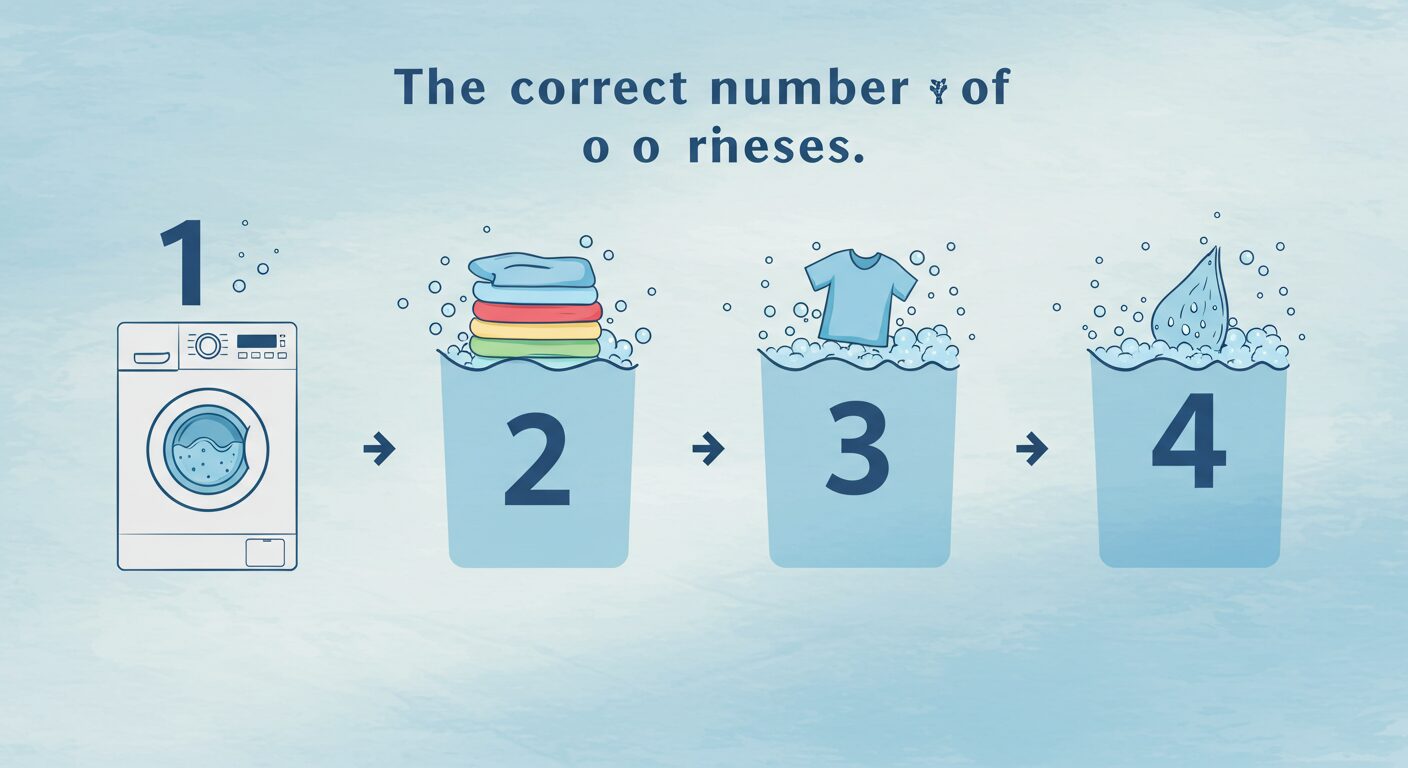

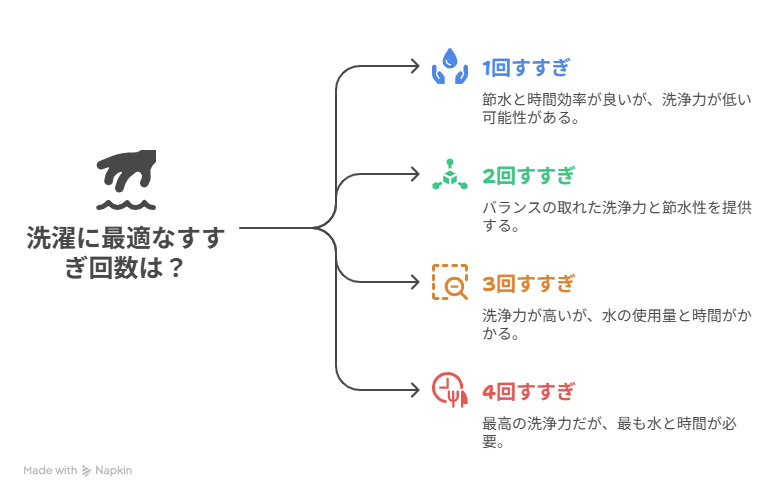

すすぎ回数ごとの特徴(1回・2回・3回・4回の比較)

洗濯の仕上がりを大きく左右するのが「すすぎ回数」です。

1回で済ませる場合と、2回・3回・4回と増やす場合では、衣類の清潔さや肌への影響、においの発生しやすさに違いが生まれます。

さらに、光熱費や水道代、洗濯時間の長さにも直結するため、家庭のライフスタイルに合わせた選び方が必要です。

ここではすすぎ1回・2回・3回・4回の特徴を比較し、それぞれのメリットとデメリットをわかりやすく整理します。

これを理解することで、あなたの家庭に最適なすすぎ回数を選び、清潔さと快適さを両立できるようになるでしょう。

すすぎ1回の特徴と注意点

すすぎ1回は、時短や節水を目的とする家庭で選ばれることが多い方法です。

最近の液体洗剤の中には「すすぎ1回OK」と表示されている商品も多く、市販の柔軟剤と併用すれば効率よく洗濯を終えられます。

しかし、すすぎを1回にすると洗剤や汚れの残留リスクが高まる点には注意が必要です。

特に粉末洗剤は水に完全に溶け切らないことがあるため、すすぎ1回では衣類に洗剤成分が残り、部屋干し臭や肌トラブルの原因になりやすくなります。

また、汗をかいたときに繊維に残った洗剤が再び溶け出すと、かゆみや刺激の要因となることもあります。

そのため、すすぎ1回は短時間・少量洗い、あるいは軽い汚れの衣類に限定して利用するのが安心です。

赤ちゃんの衣類や敏感肌の方の衣類には向かず、清潔さや肌へのやさしさを重視する場合は2回以上がおすすめです。

すすぎ2回が標準とされる理由

多くの洗濯機メーカーや専門家が推奨しているのが「すすぎ2回」です。

その理由は、1回では落としきれない洗剤や皮脂汚れを、2回目でしっかり押し流すことができるからです。

実際、クリーニング業界でも最低2回のすすぎを行うのが基本とされており、これは衣類を清潔に保つための必要最低限の工程といえます。

特に部屋干しをする家庭や敏感肌の方の衣類では、1回のすすぎでは不十分で、においや肌トラブルのリスクが高くなります。

また、粉末洗剤を使用する場合も、完全に成分を洗い流すためには2回のすすぎが安心です。

光熱費や水道代は1回よりも増えますが、1回追加するだけで衣類の清潔さと快適さが大きく向上するのは大きなメリットです。

そのため「すすぎ2回」は、多くの家庭にとってバランスの取れた標準的な設定といえるでしょう。

すすぎ3回・4回のメリットとデメリット

すすぎを3回、あるいは4回に設定する家庭は少数派ですが、特定の状況では効果的です。

まずメリットとして、3回以上すすぐことで洗剤残りをほぼ完全に除去でき、衣類の清潔さが大幅に向上します。

これは特に赤ちゃんやアトピー体質の方の衣類に適しており、肌トラブルのリスクを最小限に抑えられます。

また、部屋干しが中心の家庭では、雑菌繁殖の原因を減らせるためにおい対策として非常に有効です。

一方でデメリットもあります。すすぎを増やすほど水道代・電気代の負担が大きくなる点や、洗濯時間が長くなる点は無視できません。

また、すすぎすぎによって衣類が過度に水を含み、乾燥機や部屋干しに時間がかかるケースもあります。

そのため、普段から3回・4回に設定するのではなく、においが気になるときや肌にやさしさを優先したいときに限定して活用すると良いでしょう。

すすぎ3回・4回はコストと時間をかける分、清潔さと安心感を最大化できる特別な選択肢といえます。

すすぎ回数の設定方法と節水テクニック

洗濯機のすすぎ回数は、機種や洗剤の種類によって設定方法が異なります。

適切な設定を行うことで、衣類を清潔に保ちながら、水道代や電気代を節約することも可能です。

しかし、やみくもにすすぎ回数を減らすと、洗剤残りや部屋干し臭のリスクが高まり、快適さを損なう結果になりかねません。

そこでここでは、洗濯機の正しいすすぎ回数設定方法と、節水しながら清潔さを守るための実用的なテクニックを解説します。

設定のコツを知れば、家庭ごとのライフスタイルに合った最適なすすぎ回数を選べるようになります。

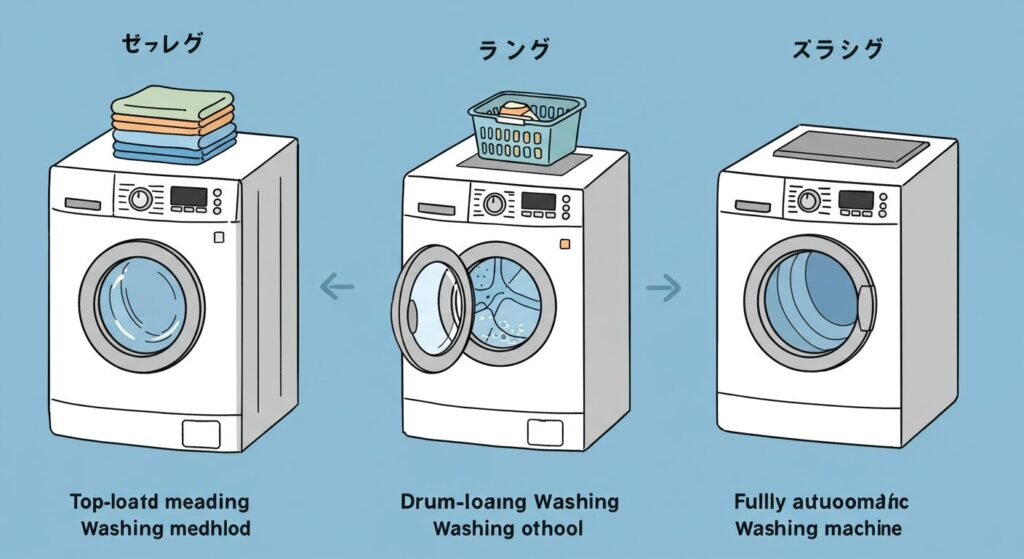

洗濯機ごとのすすぎ回数設定方法

すすぎ回数は、使用している洗濯機の種類によって設定方法が異なります。

まず全自動洗濯機では、多くの場合「標準コース」ですすぎ2回が基本設定になっています。

メニューから「すすぎ1回」「すすぎ3回以上」に変更できる機種もあり、汚れの程度や衣類の種類に合わせて選ぶのがポイントです。

ドラム式洗濯機は節水設計が特徴で、少ない水で効率的に洗濯します。そのためすすぎ回数を減らすと洗剤残りが起きやすいため、基本的には2回以上がおすすめです。

一方、縦型洗濯機は水を多く使う分、1回のすすぎでも比較的しっかり洗剤を流せます。ただし粉末洗剤を使う場合や部屋干しが多い場合は、2回以上が安心です。

最近の高機能洗濯機には「自動すすぎ調整」や「節水すすぎ」機能が搭載されており、衣類の量や汚れ具合をセンサーで判断して最適な回数を選んでくれるモデルもあります。

こうした機能を活用すれば、手動で回数を迷うことなく、清潔さと節水の両立が可能になります。

節水しながら清潔さを保つテクニック

すすぎ回数を減らすと水道代の節約にはなりますが、清潔さを損なう可能性があります。

そこで重要なのは、節水しながらも衣類の汚れや洗剤残りを防ぐ工夫を取り入れることです。

まずおすすめなのが液体洗剤の「すすぎ1回OKタイプ」を使用することです。粉末洗剤に比べて水に溶けやすく、少ないすすぎ回数でも衣類に残りにくい特徴があります。

また、柔軟剤を併用する場合は「すすぎ1回タイプ」に対応した商品を選ぶと、仕上がりも快適になります。

さらにためすすぎよりも注水すすぎを選ぶことで、短時間でも効率的に洗剤を流し落とせます。節水効果と清潔さの両立がしやすい方法です。

加えて、洗濯槽を清潔に保つことも大切です。槽に汚れやカビが残っていると、すすぎ回数を増やしてもにおいや雑菌が改善されない場合があります。

月に1回は洗濯槽クリーナーを使い、洗濯環境そのものを清潔に保つことで、節水しながらも安心して洗濯ができます。

家庭別におすすめのすすぎ回数

すすぎ回数は一律で「これが正解」とは言えず、家庭の状況やライフスタイルによって最適な回数は変わります。

例えば、赤ちゃんの衣類を洗う家庭と、一人暮らしで洗濯回数が少ない家庭では、重視すべきポイントが異なります。

また、部屋干しが多い場合や、節水・時短を優先する場合でも、選ぶべきすすぎ回数は変わってきます。

ここでは家庭のタイプ別に最適なすすぎ回数を紹介し、あなたの暮らしに合った選択肢を見つけられるように解説します。

赤ちゃんや敏感肌の家庭におすすめの回数

赤ちゃんや敏感肌の方がいる家庭では、洗濯のすすぎ回数を特に重視する必要があります。

理由は、洗剤残りが肌トラブルの大きな原因になるからです。

汗をかいたときに衣類に残った洗剤が再び肌に触れると、かゆみや発疹などを引き起こす可能性があります。

このため、最低でもすすぎ2回、できれば3回がおすすめです。

さらに、液体洗剤よりも粉末洗剤の方が残留リスクが高いため、敏感肌の家庭では液体洗剤を選ぶと安心です。

また、仕上げに柔軟剤を使用する場合は「低刺激タイプ」や「赤ちゃん用」と表示された商品を選ぶとより安全です。

部屋干しをする場合は、すすぎ回数を増やすことで雑菌繁殖やにおいのリスクを下げられるため、特に効果的です。

赤ちゃんや敏感肌の方の肌を守るためには、時間やコストがかかってもすすぎ回数を増やすことが最も確実な方法といえるでしょう。

節水・時短を優先する家庭におすすめの回数

忙しい家庭や一人暮らしでは、洗濯のすすぎ回数を減らして節水や時短を優先したいと考える方も多いでしょう。

その場合に役立つのが「すすぎ1回OK」と表示された液体洗剤です。

これらの洗剤は水に溶けやすく設計されており、すすぎ1回でも比較的衣類に残りにくい特徴があります。

ただし、部屋干しをする場合や粉末洗剤を使う場合は、すすぎ1回ではにおいや残留リスクが高いため注意が必要です。

普段は1回に設定しても、汚れがひどい洗濯物や湿気が多い時期には2回に切り替えるなど、柔軟に使い分けるのが安心です。

また、最新の洗濯機には「節水すすぎ」や「時短モード」が搭載されている機種もあり、これらを活用すれば水や時間を大幅に節約できます。

つまり、節水・時短を重視する家庭ではすすぎ1回を基本にしつつ、必要に応じて2回に切り替えるのがバランスの取れた方法です。

部屋干しが多い家庭におすすめの回数

梅雨の時期や冬場など、部屋干しをする機会が多い家庭では、すすぎ回数を増やすことが非常に重要です。

部屋干し臭の原因は、衣類に残った皮脂や洗剤成分をエサに繁殖する雑菌です。

すすぎを1回で終えると汚れや洗剤が繊維に残りやすく、乾燥中に雑菌が増えて嫌なにおいを発生させるリスクが高くなります。

このため、部屋干しが多い家庭では最低でも2回、可能であれば3回すすぐことが推奨されます。

さらに酸素系漂白剤を併用したり、部屋干し用の除菌消臭スプレーを活用することで、におい対策の効果が一層高まります。

洗濯機によっては「部屋干しモード」が搭載されている機種もあり、すすぎ回数を自動で増やすなどの工夫がされています。

つまり、部屋干しが中心の家庭では、多少の水道代や時間がかかってもすすぎ2回以上を基本にして清潔さを確保することが最も安心といえるでしょう。

「すすぎ」を漢字で書くと?意味と使い方

普段はひらがなで書かれることの多い「すすぎ」ですが、実は漢字では「濯ぐ」と表記します。

この「濯」という漢字は、汚れを水で洗い流すという意味を持ち、古くから使われてきました。

しかし日常生活ではあまり見慣れないため、「すすぎって漢字でどう書くの?」と疑問に思う方も少なくありません。

ここでは「濯ぐ」という漢字の読み方や意味、そして日常生活や洗濯における使い方をわかりやすく解説します。

「濯ぐ」の読み方と意味

「濯ぐ」という漢字は、読み方を『すすぐ』といいます。

音読みは「タク」、訓読みは「すすぐ・ゆすぐ・あらう」と複数あり、文脈に応じて使い分けられます。

意味としては、主に水で汚れを洗い流すこと、または清めることを指します。

例えば「口を濯ぐ」は「口をゆすぐ」という意味で使われ、「衣類を濯ぐ」は「すすいで汚れを落とす」という意味になります。

また、抽象的な使い方として「恥を雪(すす)ぐ」という表現があり、これは「汚名を晴らす」という意味で用いられます。

このように「濯ぐ」は、日常生活の洗濯だけでなく、比喩的な場面でも幅広く使われる奥深い漢字です。

「濯」の部首・画数と漢字情報

「濯」という漢字には、辞書的に整理された基本情報があります。

まず部首はさんずい(水部)で、水に関する意味を持つ漢字の一つです。

画数は17画と比較的多く、複雑な構成をしています。

音読みは「タク」、訓読みは「すすぐ」「ゆすぐ」「あらう」があり、複数の使い方に対応します。

漢字の成り立ちは「さんずい(水)」と「翟(羽を持つ鳥を表す字)」の組み合わせで、水で羽を洗い清めるイメージから生まれたとされています。

このことから、「濯」には単なる洗浄だけでなく、清める・浄化するという意味合いも含まれています。

普段はひらがなで書かれる「すすぎ」ですが、漢字の由来を知ると、言葉の背景にある奥深さが理解できるでしょう。

日常生活での「濯ぐ」の使い方

「濯ぐ」という漢字は、日常のさまざまな場面で使われています。

もっとも一般的なのは洗濯に関連する場面で、衣類やタオルを水で洗い流す動作を表します。

また、食後に「口を濯ぐ」といえば口をゆすぐことを指し、歯磨きやうがいの際に使われる表現です。

比喩的な用法としては「汚名を雪(すす)ぐ」という慣用句があり、これは名誉を回復する・不名誉を晴らすといった意味で使われます。

このように「濯ぐ」は、実際の生活の動作だけでなく、抽象的な概念にも用いられる多面的な漢字です。

日常的な言葉としてはひらがな表記の「すすぐ」が一般的ですが、場面によっては漢字表記を使うことで文章に重みや深みを加えることができます。

- すすぎ回数は衣類の清潔さ・肌トラブル・におい対策に直結する重要な要素

- 標準は2回、敏感肌や部屋干し中心なら3回以上が安心

- 節水・時短を重視するなら「すすぎ1回OK洗剤」を活用

- 「すすぎ」の漢字は「濯ぐ」で、水で洗い流す・清める意味を持つ

- 日常の洗濯だけでなく、比喩表現としても使われる多面的な言葉